9 febbraio 2019 h 17.00

Cinema Excelsior Empoli (FI) – via Cosimo Ridolfi, 75

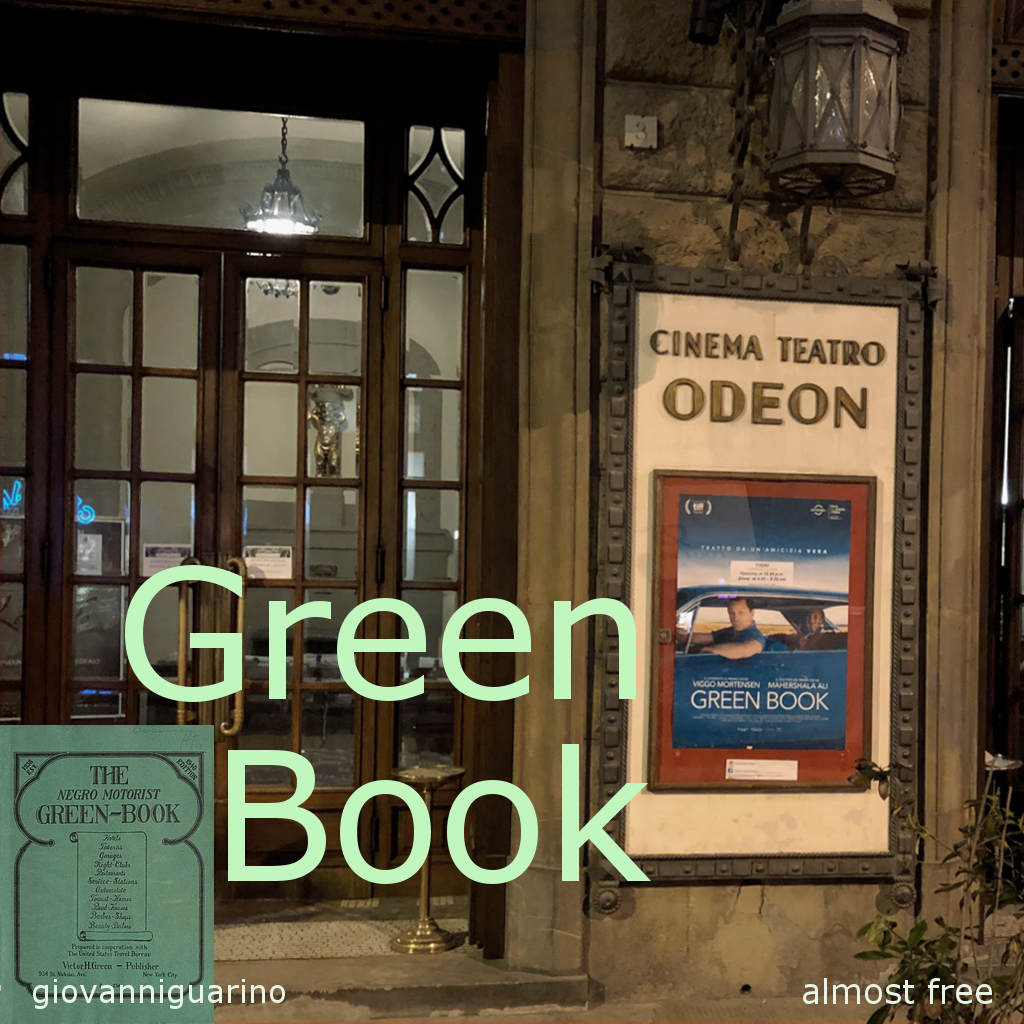

12 febbraio 2019 h 18.30

Cinema Teatro Odeon Firenze – piazza degli Strozzi

Neri per caso

// Green Book // Blackkklansman //

Amicizia (scoperta, coltivata o tradita)

// Casablanca (Rick e Sam, Rick e Louis) // Bassifondi // Animal House // La quattordicesima domenica del tempo ordinario // La Primavera della mia vita (Colapesce e Dimartino) // Gli spiriti dell’isola (fine di un’amicizia) // Close (l’amico del cuore) // Nostalgia (gli amici si ammazzano, non si dimenticano) // Cry Macho (tra un vecchio e un ragazzo) // Mi chiamo Mattia (racconto) // Lontano Lontano (amicizia tra anziani) // 1917 (amicizia sotto le armi) // Stan & Ollie (amicizia tra artisti) // Copia originale [Can you ever forgive me?] (tra due tipi eccentrici) // Green Book (tra un italoamericano e un afroamericano) // Il mio Capolavoro (tra pittore e gallerista) // Moschettieri del Re (amicizia mitica) // Lazzaro felice (tra emarginati) // The Shape of Water [La forma dell’acqua] (tra individui “diversi”) //

Ho visto due volte Green book, a distanza di pochi giorni, la prima volta al cinema Excelsior di Empoli.

Era doppiato; la divertente lingua del protagonista principale, della sua famiglia e dei suoi amici, italoamericani di prima e seconda generazione, resa con un italiano povero pronunciato con accento siciliano, infarcito di espressioni dialettali comprensibili.

Il film mi è molto piaciuto, tanto da decidere di non farmi scappare l’occasione di vederlo in versione originale con sottotitoli in italiano, qualche giorno dopo (ieri sera) all’Odeon di Firenze.

Per me un film è buono se lo rivedo con piacere, e viceversa.

Non solo: un libro è buono se lo rileggo volentieri, e viceversa; se il libro mi ha conquistato lo rileggo, anche a distanza di tempo.

In realtà occupo più tempo nelle riletture che nelle letture, perché non m’importa essere aggiornato.

Se il caffè è buono, torno nello stesso bar; per sicurezza, perché un caffè, un libro, un film non buoni lasciano l’amaro in bocca, un retrogusto di rancido.

Un esempio: l’ultimo film con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme (regia di Francesco Micciché), che ho visto, in parte, la settimana scorsa. In parte perché dopo mezz’ora sono uscito dalla sala.

Già il titolo è scemo: Compromessi sposi.

Che cos’è? Un gioco di parole? Infantile.

Banale come la trama, basata su luoghi comuni.

Ma non è questo il peggio; il peggio è che non si ride.

Se fosse banale, infarcito di luoghi comuni, ma facesse ridere, andrebbe bene lo stesso; uscendo dalla sala si penserebbe: non ho fatto un esercizio di intelligenza, ma mi è servito per fare quattro risate.

A che serve un film comico che non fa ridere?

Nel film c’è Rosita Celentano … e ho detto tutto.

Ogni tanto i produttori o i registi s’inventano che qualcuno deve fare l’attore pur avendo un’altra professione. Ci sono precedenti illustri, ma svolgevano quell’unico ruolo adatto a loro; dopo il film, di norma tornavano al loro lavoro, alla loro vita precedente. Ho presente il meraviglioso bambino e il padre di Ladri di biciclette, il professore di Umberto D.

Franco Interlenghi, scoperto da De Sica in Sciuscià, trovò una strada importante nel cinema e nel teatro: recitò in Morte di un commesso viaggiatore con la regia di Luchino Visconti, e, naturalmente, ne I vitelloni di Fellini. Evidentemente, come si dice, aveva la stoffa di attore.

L’altro bambino protagonista di Sciuscià, Rinaldo Smordoni, dopo qualche tentativo, capì che il cinema era stato una parentesi della sua vita e, da grande, lavorò come marmista e autista all’ATAC di Roma.

Non conosco l’attività lavorativa di Rosita Celentano; immagino che sia una imprenditrice, forse un’esperta di moda, opinionista, figlia del famoso cantante.

Sì, questa dev’essere la sua professione: figlia del famoso cantante.

Esercita questa attività esclusiva o quasi (credo ci siano altri due professionisti del settore), basata su una competenza specifica acquisita fin dalla nascita.

Ci sono figli di famosi cantanti, di famosi attori e registi che hanno abbandonato questa attività (la esercitano solo in privato) per imparare un mestiere. Sono diventati cantanti, attori, registi, a volte di alto livello. Alessandro Gassman, Ricky Tognazzi, Claudio Amendola fanno i figli nella vita privata, quando raccontano episodi interessanti della vita dei genitori, ma quando lavorano fanno gli artisti dello spettacolo, spesso con ottimi risultati.

Rosita Celentano fa la figlia del famoso cantante a tempo pieno.

È un’attività impegnativa, credo che questo sia il suo unico lavoro. La chiamano in televisione e tutti pensano: l’hanno chiamata perché è figlia del famoso cantante. Non è un’attrice e in questo film si vede.

Dispiace che due importanti personaggi del cinema, della televisione, del teatro, che hanno fatto in passato cose eccellenti e cose accettabili (il commento a Una festa esagerata di Salemme è su questo sito), si siano fatti coinvolgere in un film che annoia dall’inizio alla fine, suppongo: dopo la prima mezz’ora non ce l’ho fatta, me ne sono andato a fare due passi (quando un film comincia storto, non c’è verso che si raddrizzi).

Altra cosa è Green book.

I miei amici toscani potrebbero obiettare: o grullo! O che tu dici? Paragoni un film leggero, divertente, con un film che ha un tema serio, importante?

Il fatto è che il film con Abatantuono e Salemme non è né leggero né divertente, è semplicemente un brutto film.

Il tema di Green book è il razzismo (senza Spike Lee); l’ambiente è la comunità italoamericana (senza Martin Scorsese) in rapporto a questo argomento.

Ho citato due monumenti.

In realtà, Scorsese non si è occupato solo degli italoamericani; eppure i film che ha dedicato alle sue origini rimangono particolarmente impressi, anche se non sono gli unici suoi capolavori.

Spike Lee ha un film sul razzismo candidato all’Oscar e mi sembra che questo sia l’unico argomento di cui si occupa (il razzismo, non l’Oscar).

Mi sono fatto questa opinione seguendo il suo profilo ufficiale su Instagram (c’è sempre il dubbio che la parola “official” non garantisca nulla): ci sono solo immagini, commemorazioni di eventi riferiti all’orgoglio dei neri d’America e al razzismo negli Stati Uniti.

Quando si troverà all’appuntamento col “the end” personale, Spike Lee si preoccuperà di controllare che all’altro mondo i neri non siano ghettizzati, che non ci sia un coro di cherubini di colore disposto in una posizione meno importante, rispetto al coro dei cherubini bianchi, davanti al trono di Dio. Se questo dovesse verificarsi, se ne scenderà di sotto, tra i dannati, pur di non accettare una disparità di trattamento fra gli angeli bianchi e neri.

Anche l’altro tema presente nel film, l’incontro tra due persone di estrazione sociale e cultura molto diverse, incontro-scontro che, all’inizio, produce scintille e alla fine si risolve in una grande amicizia, non è nuovo. Mi vengono in mente almeno due film degli ultimi e penultimi anni la cui trama s’impernia su questo argomento.

Come sempre, l’importante è come la musica viene interpretata, anche se abbiamo la melodia nelle orecchie.

In questo film gli interpreti e il regista sono eccellenti.

C’è un italoamericano che si arrangia per vivere: buttafuori nei locali notturni, scommesse a chi mangia più hamburger o sandwich con l’hot dog (vince sempre), piccoli imbrogli, piccoli lavoretti per portare avanti la famiglia, la moglie e i figli, a cui è fortemente legato.

Lo chiamano Tony Lip (lip = labbro; per traslato: discorso, chiacchiera) per l’abitudine, di cui si vanta, di parlare in continuazione, soprattutto quando vuole convincere qualcuno (per esempio a mangiare il Kentucky fried chicken, un concentrato micidiale di colesterolo).

Per vivere utilizza la sua capacità di picchiare duro se necessario, la sua furbizia, la sua adattabilità a ogni situazione, riuscendo sempre, in un modo o nell’altro, a volgerla a proprio favore.

Capisce a volo quando basta un’occhiata, quando serve uno schiaffo ben assestato, quando occorrono i pugni o due colpi di pistola sparati in aria, quando conviene mettere mano al portafogli per “convincere” (siamo sempre lì) due tutori dell’ordine ligi, dipende dalla cifra, al proprio dovere.

È ignorante come un mulo, conosce solo i valori tradizionali della comunità a cui appartiene; si fa rispettare, stando attento a non mettersi nei guai, a non farsi coinvolgere dai delinquenti che lo circondano.

È razzista, come molti italoamericani in quell’epoca, per ignoranza, perché non frequenta i neri, non li conosce e ne diffida.

Addirittura arriva a buttare nella spazzatura i bicchieri in cui hanno bevuto due operai di colore che hanno fatto un lavoro a casa sua.

È razzista per abitudine, non per convinzione; si lascia trascinare pigramente in un atteggiamento di superiorità rispetto ai neri, che compensa le umiliazioni inflitte da quelli che nella scala sociale sono in cima: i WASP (bianchi, protestanti, di origine anglosassone).

Una vita normale a quell’epoca in quella comunità. Quando non lavora gira per casa in mutande e canottiera (bisogna dire che fa proprio schifo), beve qualunque cosa come se volesse strozzarsi, ingurgita il cibo come un cane affamato.

Chi nell’infanzia ha provato la fame difficilmente supera il desiderio e l’abitudine di divorare il cibo; sto pensando a un personaggio dolcissimo, la ragazza muta del film di Woody Allen – Accordi e disaccordi. È bella, tenera, delicata; averla abbandonata è una delle cose di cui il grande chitarrista (interpretato da uno strepitoso Sean Penn) più si pente e finisce col portarlo alla disperazione.

La ragazza mangia divorando il cibo, come se fosse sempre affamata o temesse di non potersi sfamare.

Chi ha provato la fame e, soprattutto, la paura della fame, mangia in un modo che a qualcuno non piace, perché ha conosciuto solo l’appetito.

Ho visto persone, anche familiari, mangiare così: non c’entra con la bulimia, a volte non erano neanche grasse, ma quando mangiavano, poco o molto, si guardavano intorno, come per difendere il cibo e ingoiavano in fretta, prima che qualcuno potesse sottrarglielo.

Ci sono paure, soprattutto se vissute nell’infanzia, che non si dimenticano.

La moglie di Tony si dimostra più intelligente degli altri componenti la famiglia: recupera dalla spazzatura i bicchieri che il marito ha buttato e, in tutte le svolte del film, ha una buona influenza su di lui.

L’altro protagonista principale del film è un pianista classico di colore, portato, da piccolo, a studiare musica a Leningrado, in Unione Sovietica (siamo negli anni sessanta), fino a diventare uno dei più richiesti in quel campo.

È tornato in America e suona il piano in un trio (gli altri due sono bianchi: un russo e un americano).

Il nostro musicista è ricco, è rispettato a New York, lo chiamano dottor Shirley (è plurilaureato), possiede un appartamento sopra alla Carnegie Hall, con uno studio pieno di cimeli (un pensiero doloroso e un minuto di raccoglimento per il povero elefante a cui hanno sottratto le zanne d’avorio); ha una poltrona che sembra il trono di un re – un re africano, dice Tony alla moglie – è servito con devozione da un cameriere indiano.

Ignora volutamente la musica (moderna, jazz, rock) in cui sono relegati, e quasi fatti prigionieri, i musicisti di colore osannati anche dai bianchi.

Non conosce Little Richard, non conosce Aretha Franklin.

Non vuole farsi ghettizzare; preferisce isolarsi anche dal proprio mondo, dalle proprie origini; preferisce precipitare nel baratro della solitudine, pur di non suonare nel coro degli angeli neri i motivi che piacciono ai bianchi («Suona, negro, suona; balla come una scimmia ammaestrata, suona il ragtime, facci divertire»).

Non si rende conto, questa è la contraddizione che risolve alla fine, di essere comunque strumentalizzato, quando va negli stati del sud, da una massa di maialoni razzisti che pretendono di allietarsi e di divertirsi con un concerto di musica classica, ma non accetterebbero di vederlo seduto nella stessa sala da pranzo dove loro, i porci, grufolano contenti.

Dalla prima apparizione, per tutto il film (tranne gli ultimi momenti), quest’uomo trasmette la sofferenza di chi è da sempre ferito nell’orgoglio e costretto a vivere in solitudine.

Ha anche un’altra difficoltà, riguardo alla sfera sessuale, un altro motivo di isolamento, ma a questo aspetto si accenna solo, per non sviare dal tema principale, che è questo: come faranno a rapportarsi tra di loro due uomini così diversi?

Diversi da tutti i punti di vista, costretti a vivere, per necessità, sullo stesso pianeta, a condividere momenti personali, difficoltà, pericoli, in una giungla dove sono in agguato bestie feroci, desiderose solo di scatenare la loro violenza – non come Tony, che non sa coniugare i verbi, crede che i russi parlino tedesco, ma ha imparato a controllare l’aggressività, a lasciarne libera solo una piccola parte, solo lo stretto necessario per difendersi – non come il pianista, che ha imparato a sfogare la frustrazione e la rabbia con una bottiglia di Cutty Sark ogni sera, o esercitando il proprio raffinato sarcasmo.

I due riescono, alla fine, a stabilire un legame di amicizia e di solidarietà, semplicemente trovando ciascuno nell’altro l’umanità, il Massimo Comun Divisore che accomuna tutti gli uomini (per chi è indietro nei ricordi scolastici: il più grande dei divisori comuni; così è certamente più chiaro).

Aggiungerei un elemento che mi era sfuggito e ho colto solo vedendo la versione originale: secondo me il pianista Don Shirley conquista Tony, la sua stima, quando, in albergo, gli dimostra che ha capito lo scambio di battute con i suoi amici e, per un po’, parla con lui in italiano.

Imparare una lingua straniera è una dimostrazione di rispetto verso una cultura, verso la popolazione che parla quella lingua; quando sentiamo uno straniero parlare correttamente la nostra lingua avvertiamo un moto di simpatia, quasi di affetto, anche perché sappiamo com’è difficile impossessarsi di una lingua straniera e sentiamo che solo un grande amore può consentire di compiere questo sforzo continuo.

È vero che Tony Lip è immigrato di seconda generazione, la sua lingua è l’inglese americano, ma col padre parla in italiano – la madre non c’è, sicuramente con lei parlava in italiano. L’italiano è letteralmente la sua lingua madre, cioè la lingua di sua madre, la lingua dell’affetto; sentir parlare il dottor Shirley in italiano gli apre il cuore, come capita a me quando, alla COOP o per strada a Firenze, sento qualcuno parlare in napoletano; a me capita anche quando sento qualche bella espressione fiorentina che sembra estratta dalla Divina Commedia, ma di questo devo ringraziare il maestro Fortunato Colucci Cante, che Dio l’abbia in gloria.

Non ricordo bene, ma mi sembra che, alla fine, quando la famiglia, riunita intorno al tavolo da pranzo a festeggiare il Natale, rimane in sospeso per un lungo minuto, prima di accogliere il dott. Shirley (un punto che sembra forzato, ma in questo film … ci sta), lui, Don, guardandoli con un sorriso, ha detto: Buon Natale, in italiano. Non sono sicuro, mi sembra che l’abbia detto in italiano.

Ora che ci penso, questo film ricorda le dolci commedie americane (It’s a Wonderful Life di Frank Capra) – in questo momento di trionfo della cattiveria verbale, del cinismo ostentato, le definiremmo buoniste – che si proiettavano nei cinema nel periodo natalizio, prima che si imponessero gli squallidi cinepanettoni.

Questo è il film che ho rivisto volentieri ieri sera, dopo avere dato un’occhiata alla seconda linea della tramvia, T2, che dalla stazione porta all’aeroporto, inaugurata domenica scorsa.

Se poi nella realtà le cose siano andate esattamente come viene raccontato nel film, è un altro paio di maniche, che non c’interessa.

A noi spettatori deve interessare solo che la vicenda raccontata sia vera sullo schermo, sia convincente, ci convinca, ci emozioni.

Con me il risultato è stato raggiunto, tanto da spingermi a tornare al cinema per ascoltare il meraviglioso italoamericano e i divertenti strafalcioni di Tony Lip nella versione originale, e per emozionarmi di nuovo.

Alla fine, prima dei titoli di coda, vediamo le facce del pianista e dell’autista alla cui storia il film è ispirato: deludenti.

Per noi Tony Vallelonga, detto Tony Lip, è Viggo Mortensen, il dottor Don Shirley è Mahershala Ali; questo è il miglior complimento che si possa fare ai due attori: essere più veri delle persone reali a cui sono ispirati i personaggi da loro interpretati.

Veniamo alla realtà da cui il film prende spunto, per poi incamminarsi per la sua strada.

Si tratta di una pubblicazione, The negro motorist green book, realizzata a partire dal 1936 negli Stati Uniti, da un impiegato postale, Victor Hugo Green, che voleva forse risolvere il problema della discriminazione dei neri nei locali pubblici, codificandola.

Era un elenco, continuamente aggiornato, di bar, locande, alberghi, abitazioni private, dove una persona di colore sarebbe stata accolta senza difficoltà.

Il sottinteso era che negli altri bar, nelle altre locande, alberghi, abitazioni private, quella persona era rifiutata con tutti i mezzi, fino all’uso della violenza.

Una situazione di razzismo di fatto che, con la scusa della “pace sociale”, stabilizzava e rendeva accettabile la discriminazione razziale anche dopo l’approvazione delle leggi sui diritti civili.

Tutto questo per accontentare i testa di cazzo razzisti del kkk.

Spero che, con la recente stronzata fatta dagli elettori americani (l’elezione del ridicolo capelluto), i razzisti non abbiano rialzato la testa: la loro stupida testa di cazzo (vedi commento a BlacKKKlansman di Spike Lee).