20 giugno 2018 h 19.00

Cinema Il Portico Firenze – via Capo di Mondo, 66

Famiglia (genitori e figli)

// Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato // La sala professori (la scuola è un’estensione della famiglia) // Enea // Club Zero // Come pecore in mezzo ai lupi // Ritorno a Seul // Beau ha paura [Beau is afraid] // Miracle: Letters to the President // The Whale // Le vele scarlatte // The Fabelmans // Marcel! // True mothers // Una vita in fuga // One second // Cry Macho // È stata la mano di Dio // Madres paralelas // Raw // Titane // Tre piani // La terra dei figli // Favolacce // Tutto il mio folle amore // Un affare di famiglia // La stanza delle meraviglie // Lady Bird /e/ Puoi baciare lo sposo // Tre manifesti a Ebbing, Missouri //

In via Capo di Mondo, una ventina di metri dopo il cinema Il Portico, venendo dalla stazione dei treni (Campo di Marte), c’è una chiesa moderna.

L’espressione “chiesa moderna” fa pensare, di solito, a un garage, a una palestra, a un ambiente privo di qualsiasi religiosità, spoglio, all’esterno e all’interno, dei segni che da sempre contraddistinguono le chiese cattoliche.

Si sente spaesato chi entra in una chiesa moderna, perché non ritrova la cultura a cui appartiene anche se non condivide la fede, ma ha ascoltato, nell’infanzia, il suono delle campane della chiesa di San Marco a Giugliano, di San Rocco (abbandonata dai preti locali, per anni divenuta deposito di luminarie, ora, credo, centro culturale) o di qualunque altra chiesa cattolica.

La chiesa del Sacro Cuore, in via Capo di Mondo, a Firenze, poco dopo il cinema Portico, fa eccezione, non rimanda alla desolazione trasmessa dalla maggior parte delle sorelle – nate negli stessi anni o in anni successivi – forse perché è stata costruita, fra il 1956 e il 1962, ampliando ma conservando sostanzialmente la struttura di una chiesa preesistente, eretta nel 1874, accanto a un convitto realizzato da Padre Ludovico da Casoria, al secolo Arcangelo Palmentieri, religioso appartenente all’ordine dei Frati Minori Francescani, proclamato santo nel 2014 da Papa Francesco.

In una tavola esplicativa posta all’ingresso della chiesa si legge: “Al suo arrivo a Firenze, nel 1869, padre Ludovico da Casoria fondò una compagnia di laici e sacerdoti detta dei Frati Bigi, con lo scopo di assistere i bisognosi”.

L’aggettivo “bigi” mi incuriosisce.

Fa riferimento a una tonaca, a un cappuccio, a qualcosa che gli appartenenti alla Compagnia indossavano quando svolgevano le loro attività assistenziali.

Bigio vuol dire “di colore grigio cenere”; è un aggettivo che si trova correntemente nel parlato toscano, non in Campania.

Mi domando dove abbia preso, questo frate napoletano, un aggettivo che probabilmente non aveva mai usato prima. L’ha trovato a Firenze e lo ha fatto suo.

Certamente non conosceva, quando fondò la Compagnia, i versi seguenti (scritti dal 1874 al 1886, prima edizione a stampa nel 1887, nel volume Rime nuove).

«… / ma un asin bigio, rosicchiando un cardo / rosso e turchino, non si scomodò: / tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo / e a brucar, serio e lento, seguitò.»

Così finisce Davanti San Guido, di Giosuè Carducci, una poesia che, alle medie, s’imparava a memoria e sono contento di ricordare ancora verso per verso, dopo tanto tempo.

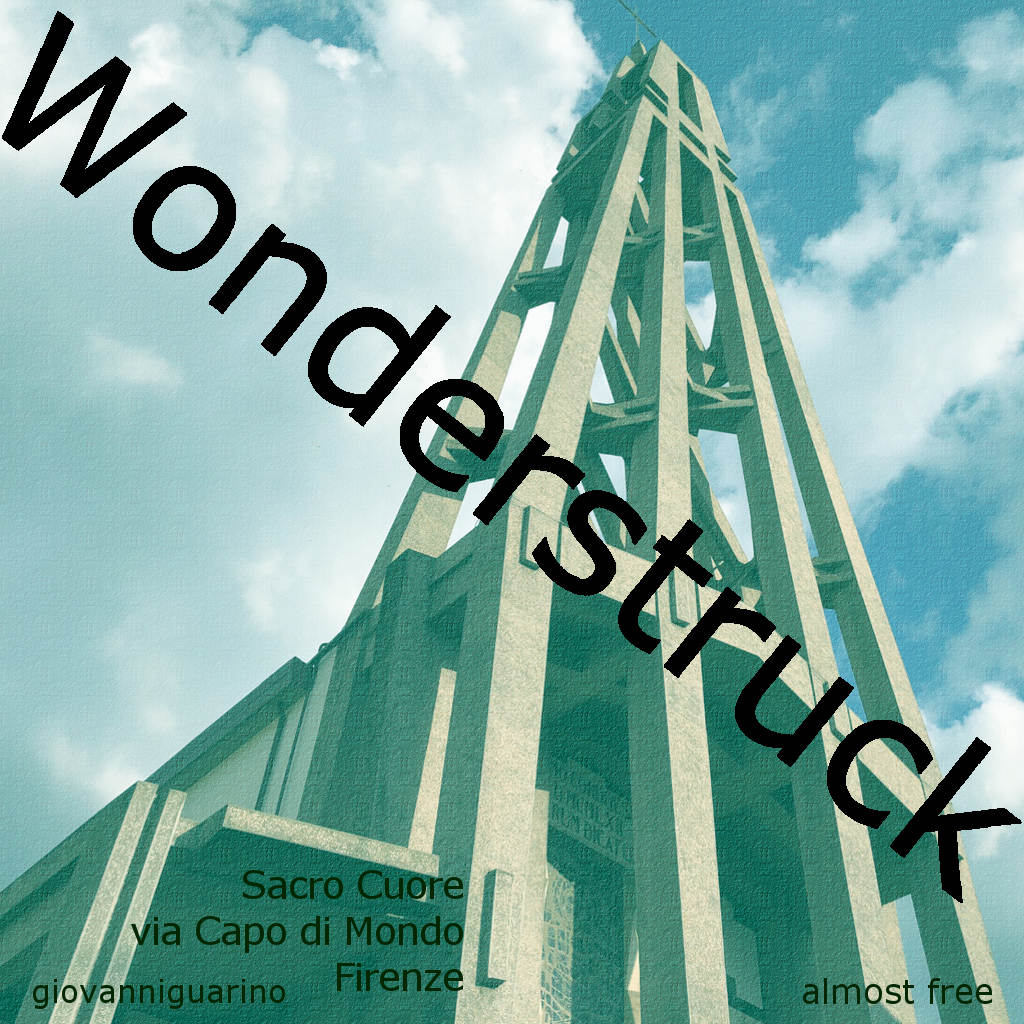

Già prima di entrare in chiesa, sul portale, un campanile snello, slanciato, altissimo, accoglie il visitatore: ricorda la rampa di lancio di un missile; i fiorentini, affettuosamente, lo chiamano “sparacristi” o “lanciacristi”.

Il “lanciacristi” (vedi foto introduttiva del commento) ti fa capire che sei in un posto che ambisce a guardare in alto.

Che poi ci riesca è un altro discorso, ma a volte basta l’intenzione.

Come diceva Oscar Wilde:

«We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.»

«Siamo tutti nella fogna, ma alcuni di noi guardano le stelle.»

Questa frase ci riporta a Wonderstruck, La stanza delle meraviglie.

È la frase lasciata scritta dal padre, scomparso, di uno dei due bambini protagonisti del film.

Il padre è scomparso; non si sa se è vivo o morto.

Poi, in un incidente d’auto, scompare anche la madre; in questo caso siamo certi che è morta, e il bambino si ritrova solo nel letto a combattere con gli incubi notturni di lupi che lo inseguono, condividendo la stanza con un cugino a cui non sta simpatico.

È un periodo che, nei film, i bambini restano orfani di entrambi i genitori (Wonderstruck è del 2017); ci dev’essere una spiegazione, ma non riesco a capire quale possa essere, anche perché, mentre ci rifletto, un’altra disgrazia investe il bambino.

In una notte cupa e tempestosa (come nel famoso inizio del romanzo di Snoopy) – nella casa buia (la luce è andata via per il cattivo tempo) dove abitava prima della morte della madre, dopo avere sorpreso una cugina che … non dev’essere proprio normale, rimasto solo, mentre prova a chiamare per telefono (di notte!) un numero che ha trovato scritto su un biglietto inserito in un vecchio catalogo sull’origine dei musei, appartenuto alla madre, proprio quando ha appoggiato la cornetta del telefono anni ‘70 all’orecchio (dimenticavo: questa parte della storia si svolge nel 1977) – un fulmine, la più classica delle disgrazie.

Si tratta di un fulmine particolare: non causa l’incendio della casa, ma – con un percorso che ci viene mostrato sullo schermo – attraverso il filo del telefono raggiunge l’orecchio del bambino rendendolo completamente sordo (anche dall’altro orecchio).

Noi spettatori, però, un po’ ce l’aspettavamo.

Mentre seguiamo questo bambino sfortunato (ha perso il padre, ha perso la madre, ha perso l’udito … che altro gli deve capitare?), un’altra vicenda si svolge, alternata alla prima (è facile distinguerle perché questa è in bianco e nero, ambientata alla fine degli anni ’20).

È la storia di una bambina sordomuta, abbandonata dalla madre, affidata al padre arcigno, che si ostina a gridare i suoi ordini e i suoi rimproveri senza, naturalmente, ottenere alcun risultato (forse non gli hanno spiegato che se uno è sordo non sente).

La bambina ama rifugiarsi in un cinema per vedere i film melodrammatici in cui recita la sua attrice preferita. È sua madre? A giudicare dal padre non sembrerebbe possibile, ma lei ne è convinta (forse mi è sfuggito qualcosa) e scappa via di casa, raggiunge New York per ritrovarla. Vaga per le vie della grande città in bianco e nero.

Ha un solo riferimento, un indirizzo tratto da un articolo di giornale ritagliato.

Che cosa mangia? Dove si lava? Dove va in bagno? Non si sa.

Qualcuno potrebbe obiettare: tu sai dove andava in bagno Charlot?

Posso immaginarlo.

Mi risulta che Charlot, quando viveva per strada, si lavava e faceva i suoi bisogni nei bagni pubblici.

Quando bighellonava per la campagna, all’aperto, sotto un albero.

Quando riusciva a sistemarsi in un’abitazione aveva a disposizione un sistema ingegnoso per fare la doccia e una di quelle stanzette adibite alle altre funzioni nelle case povere, fornite del minimo indispensabile per venire incontro alla bisogna.

Non riesco a immaginare come possa essersela cavata una bambina sordomuta, proveniente dalla provincia, sperduta nella metropoli.

Gira e rigira, interpretando i segni dei passanti a cui mostra il ritaglio di giornale, trova l’attrice in un teatro mentre fa le prove (la bambina è particolarmente abile a intrufolarsi).

La diva interrompe le prove e la porta nel suo appartamento. Allora è veramente la madre? Il padre nervoso che abbiamo visto all’inizio ha avuto una storia con una star del cinema? Però! Chi se lo poteva immaginare! Sarà peggiorato invecchiando.

La star sembra non troppo felice dell’incontro: ha da fare. Lascia la ragazza in una stanza con la porta chiusa a chiave e la finestra a pian terreno aperta (sembra fatto apposta), cosicché lei possa scappare un’altra volta e togliersi dai piedi.

Scappa, fa qualche altro giro per New York (ma questa benedetta bambina non mangia mai?), entra nel Museo di Storia Naturale – dove, evidentemente, era facile entrare senza pagare il biglietto e girare quasi senza controllo.

Finalmente, dopo molti giri, scova, sempre per caso, il fratello (non sapevo che ci fosse un fratello, ma devo essermi distratto). Felicissimo di averla trovata o ritrovata, non saprei, le offre una sistemazione decente e, apprenderemo, definitiva.

Più o meno questo accade sullo schermo, anche se non escludo che mi sia sfuggito qualcosa, perché quando mi annoio mi distraggo.

Il tutto si svolge in bianco e nero, con i guardiani del museo che ricordano i poliziotti dei film di Charlie Chlaplin.

Intanto anche l’altro bambino sordo, quello a colori, è scappato, si è messo in un pullman e ha raggiunto … (provate a indovinare!).

Semplice: ha raggiunto New York, avendo un solo riferimento, il nome e l’indirizzo di una libreria – la libreria a cui voleva telefonare la notte del fulmine – per trovare una traccia del padre.

Va in giro nella New York degli anni ‘70, ogni tanto mette mano al portafogli per tirare fuori il biglietto su cui è scritto l’indirizzo che cerca (verrebbe voglia di gridare: sta attento!), si fa derubare dei soldi (se il regista inquadra più volte un portafogli, prima o poi sbuca la manina del ladro) ma, fortunatamente, salva il biglietto.

Che cosa mangia? Un sandwich fornito da un amichetto trovato per caso, e basta. Dove si lava? Dove va in bagno? Non si sa.

Forse si sa, perché segue il bambino incontrato per caso, con cui ha fatto amicizia, e raggiunge … (provate a indovinare!).

Semplice: raggiunge il Museo di Storia Naturale, che doveva essere fornito di servizi igienici.

Il padre del suo amichetto lavora in quel museo (guarda la combinazione!), è divorziato e lascia il figlio libero di gironzolare e di raggiungere ambienti, di giorno e di notte, interdetti all’accesso degli estranei.

Un bambino abbastanza libero, nessun controllo nel Museo di Storia Naturale, anche negli anni settanta.

Il film è tratto da un romanzo, quindi la responsabilità di tutte queste assurdità e coincidenze si deve dividere fra regista e autore del libro (anche sceneggiatore), un po’ di più per il regista che ha scelto il libro e non è intervenuto ad attenuare l’inconsistenza di molte situazioni.

Alla fine il bambino a colori si ritrova – pulito, con il suo ciuffetto e la sua camicetta in ordine, solo un po’ assonnato per avere dormito dovunque e essere stato svegliato generalmente di soprassalto dal suo amico – nella libreria del fratello, ormai divenuto vecchio, della bambina in bianco e nero, che, invecchiata anch’essa, ora è a colori.

Così si scopre – sono i casi della vita – che la vecchietta sordomuta è la nonna del bambino reso sordo dal fulmine. Quando si dice la sfortuna! Sorda la nonna, sordo anche il nipote.

E il padre? È morto: problema di cuore; lo scrittore e il regista non sapevano che farsene e se ne sono liberati.

Non si capisce perché, all’inizio, la madre del bambino, alle insistenti domande del figlio («dov’è mio padre?»), non rispondeva: tuo padre è morto quando eri piccolo, aveva un problema al cuore, hai una nonna sordomuta che abita a New York.

Forse non poteva rivelare questa banale, anche se tragica, verità per non annullare il mistero che dà l’avvio al racconto e, quindi, al film.

Per lo stesso motivo gli zii non chiudevano a chiave la casa, non impedivano al bambino di trovarsi in quel posto “in una notte buia e tempestosa”.

E la frase di Oscar Wilde? È rimasta lì; come dire: fatene quello che vi pare.

Si può trarre una lezione dalla vicenda narrata in questo film? Certamente: non bisogna portare i bambini al museo a vedere il diorama dei lupi, perché potrebbero impressionarsi e essere perseguitati dagli incubi.

Belle le musiche: la colonna sonora, importante in un film in cui si parla poco, Space Oddity (David Bowie), Così parlò Zarathustra (Richard Strauss), omaggio, suppongo, a 2001: Odissea nello spazio, di cui, nel 2018, ricorre il cinquantenario.

Belle molte scene all’interno del Museo di Storia Naturale di New York e la ricostruzione degli ambienti all’epoca del bianco e nero e del cinema muto.

Ma le belle scene, le belle musiche non fanno, da sole, un bel film.