4 gennaio 2019 h 16.00

Cinema Teatro Odeon Firenze – piazza degli Strozzi

“La Storia siamo noi“

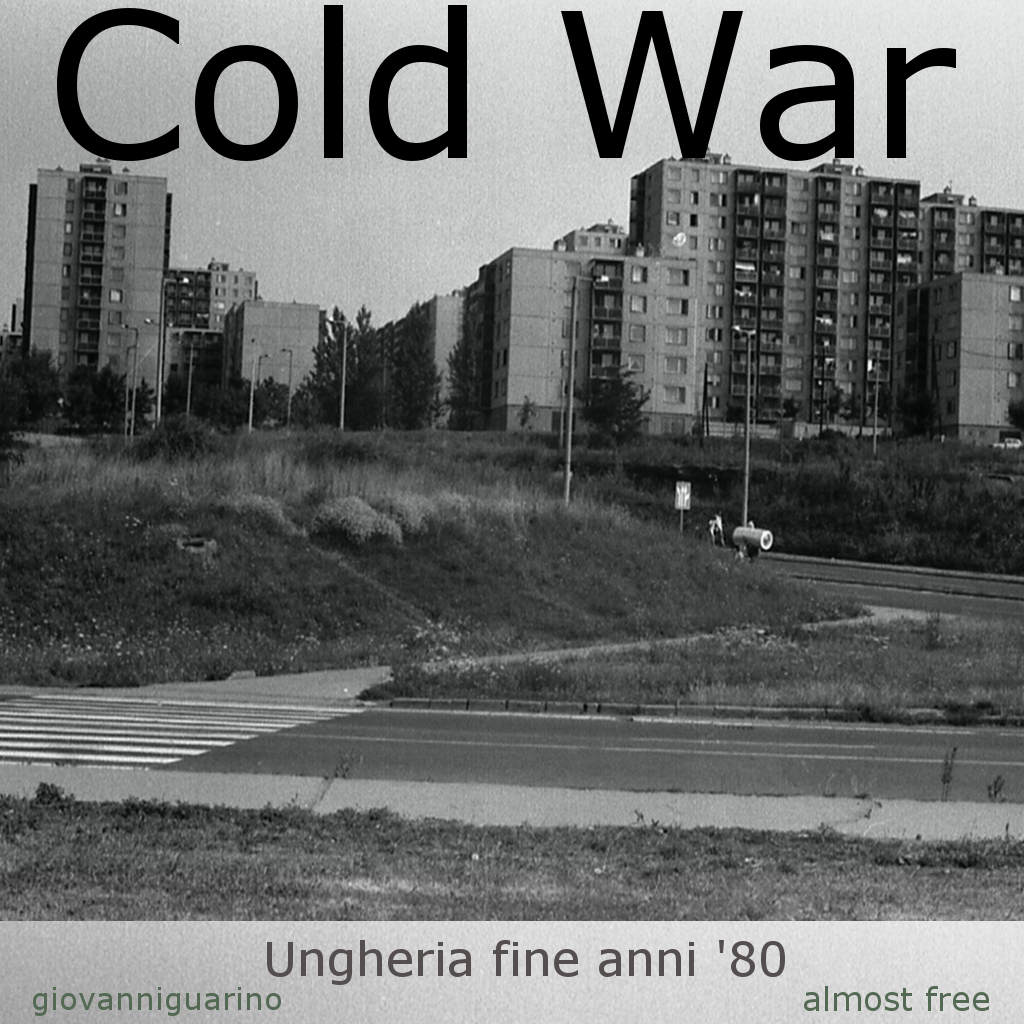

// La zona d’interesse (la penetrazione del nazismo nelle coscienze) // Napoleon (1769 – 1821) // Oppenheimer (l’inizio dell’era nucleare) // Casablanca (amore e guerra) // Rapito (il caso Mortara) // “Buongiorno, notte” e “Esterno notte: prima parte” (stesso commento; il caso Moro) // “Esterno notte: seconda parte” (il caso Moro) // Belfast (il conflitto nordirlandese) // L’ombra del giorno (fascismo e persecuzione degli ebrei) // Illusioni perdute (la società francese negli anni della Restaurazione) // Est Dittatura Last Minute (i paesi dell’Est negli anni dell’Unione Sovietica) // 1917 (la prima guerra mondiale) // Jojo Rabbit (nazismo) // Herzog incontra Gorbaciov (la fine dell’Unione Sovietica) // Hammamet (la fine di Craxi) // J’accuse (il caso Dreyfus) // La Favorita (i guai della Gran Bretagna al tempo della regina Anna, 1708) // Cold War (la guerra fredda) //

Famiglia (mogli, mariti, amanti)

// Settembre // Tromperie // In the mood for love // After love // Drive my car // Otto e mezzo // Illusioni perdute // Cold war // Il filo nascosto // The party // Made in Italy //

Anno nuovo.

Scavalcate le feste, ricomincio ad andare al cinema, nella mia sala preferita. Nota bene: scavalcate non scavallate, come scrivono alcuni, perché le feste si scavalcano, come fa il cavallo con gli ostacoli: prima di arrivarci è contento, eccitato, poi salta e non vede l’ora che finisca.

Nel 2018 uno dei film più belli è stato Roma, del messicano Alfonso Cuarón (commento su questo sito).

Vado a vedere un altro film in bianco e nero: Cold War, del polacco Pavel Pawlikowski.

Questa ripresa del bianco e nero è un buon segno, perché con il colore è più facile mascherare la mancanza di idee.

Il colore distrae; un Sono tornato (Luca Miniero, commento 5 febbraio 2018), o un panettone indigesto targato boldidesica, in bianco e nero si rivelerebbero subito per quello che sono: banali, pesanti, mediocri e non divertenti.

Obiezione: quanti ne hai visti? Sottinteso: parli di cose che non conosci, parli per partito preso, sei un radical chic, disprezzi il “popolo” che si diverte con Boldi e pure con De Sica figlio.

Ho visto Sono tornato e per poco non sono caduto, uscendo dalla sala nel buio prima della fine. Non ce la facevo più!

Non tergiversare. Di boldidesica quanti ne hai visti?

(mmm!)

Hai pregiudizi!

Ho visto i trailer, e se il trailer non strappa una risata, dico una, che cosa puoi aspettarti dal film?

Mi è anche capitato, in un momento di stanchezza, di depressione, sprofondato nella poltrona, di vedere scorrere le immagini di quei due sul televisore, sperando in una risata senza impegno, alla buona, che mi facesse superare la noia del momento.

Niente da fare! Per non aumentare la depressione ho dovuto premere il tasto del telecomando per spostarmi su qualunque cosa.

Ha voglia Marco Giusti a dire che sono film stracult!

Saranno pure stracult – in bianco e nero salterebbe agli occhi ciò che realmente sono (comincia ugualmente con str).

In Roma la fotografia era pastosa, plastica, le immagini sembravano veramente degli anni settanta; in Cold War c’è minore profondità di campo, le immagini sono più sfuggenti, com’era sfuggente la situazione di quelle popolazioni che, dopo la tragedia del nazifascismo, si erano trovate dalla parte sbagliata della cortina di ferro.

Era capitato agli ungheresi.

Dopo alcuni anni, nel 1956, tentarono inutilmente di ribellarsi con una rivoluzione democratica repressa nel sangue e furono abbandonati dai “paesi fratelli” e dai partiti comunisti occidentali (anch’essi fratelli).

Grave errore del PCI. Peccato! Se avesse capito allora ciò che capì in seguito («La rivoluzione d’ottobre ha perso la spinta propulsiva», Berlinguer, 1981) la storia italiana certamente avrebbe preso un altro verso. Io credo un verso migliore.

Era capitato ai polacchi, nel 1939 invasi dai nazisti e dai sovietici, passati – dopo la fine della guerra – da una dittatura a un’altra, da un’oppressione a un’altra, da un regime che proclamava la superiorità della razza ariana (follia pura) a un regime che pretendeva l’annullamento dell’individuo in favore di un’astratta categoria: la classe operaia, che, perso ogni connotato scientifico, era identificata con il mitico “popolo”.

Naturalmente, il popolo doveva essere educato e, all’occorrenza, bastonato a dovere.

Gli educatori erano i più solerti, ignoranti e prepotenti gerarchi; si intromettevano in ogni aspetto della vita, non trascurando le canzoni popolari, a quei tempi esaltate – anche in occidente – come arte sublime, alternativa all’arte borghese.

Da noi Dario Fo era il cantore dell’arte popolare e faceva vere e proprie lezioni, nel corso degli spettacoli; utilizzava un linguaggio, il grammelot, molto divertente.

Aveva inventato questo modo di parlare: mescolava dialetti del nord, lingue antiche, suoni onomatopeici; il tutto condito da una gestualità assai divertente e comunicativa che contribuiva a superare ogni barriera linguistica.

Negli anni settanta ho assistito, a Napoli, a uno spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, sull’erba del Palazzetto dello Sport pieno di giovani napoletani che si divertivano fragorosamente a ogni battuta.

In seguito mi ha deluso scoprire che quel modo di esprimersi apparteneva al grande mimo, non era il frutto di studi sugli antichi giullari e cantastorie – come il suo inventore affermava – e non era la conferma dell’origine popolare del teatro (la borghesia si è appropriata di uno strumento inventato dal popolo, era la tesi espressa ripetutamente da Dario Fo).

Mentre da noi molti artisti pensavano di contribuire alla imminente rivoluzione ricercando, ma anche inventando, canzoni popolari (solitamente con musiche molto semplici accompagnate da testi ripetitivi), nei paesi del comunismo reale i solerti funzionari eliminavano dai testi ogni riferimento all’amore (borghese), al sesso (vade retro), alla paura della morte (la religione) e imponevano stupide esaltazioni del brutale baffo di acciaio, Giuseppe Stalin.

Gli artisti dovevano smettere di pensare; dovevano piegarsi a una rozza semplificazione della realtà umana.

Cold War si potrebbe raccontare come una metafora (il destino tragico della Polonia), ma non credo fosse questa l’intenzione del regista. La metafora è negli occhi e nella mente di chi guarda, raramente in quelli dell’artista; non credo che un regista si sieda a tavolino con lo sceneggiatore e dica: oggi facciamo una bella metafora, che ne dici?

Si potrebbe raccontare come una storia romantica, una storia d’amore.

Io non l’ho visto così: ho visto una bella donna, sensuale, sicura di sé, forte, capace di opporsi al padre stupratore, ma anche capace di rovinare un musicista talentuoso che per lei ha perso la testa.

Dopo varie esitazioni e cedimenti all’ideologia imperante, il musicista trova il coraggio di fare la scelta giusta: approfitta di un viaggio a Berlino Est con la compagnia di canti e balli popolari che dirige, per scappare (non c’era ancora il muro) dalla Polonia dominata dai comunisti e rifugiarsi nel mondo libero.

In quella situazione non c’era altra possibilità per un artista che volesse salvaguardare la propria libertà di espressione.

Raggiunge Parigi che, negli anni cinquanta, era un covo di artisti e intellettuali felicemente decadenti provenienti da ogni parte del mondo libero o fuggiti dai paesi oppressi dalle dittature di destra e di sinistra.

Non era la perfezione, però c’era la libertà che, anche quando è limitata dalle robuste leggi del mercato, è un bene irrinunciabile. Meglio il disordine nella libertà, meglio l’ingiustizia nella libertà che l’ordine e la giustizia in una dittatura, perché la giustizia, se manca la libertà, si confonde con l’arbitrio e l’ordine è quello delle tombe nel cimitero.

Di sera e di notte il pianista suona il jazz in un locale della capitale francese, l’Eclipse, con altri musicisti, la maggior parte di colore, in una nuvola di fumo.

La sua donna è rimasta in Polonia.

Siamo in piena guerra fredda (cold war); i contatti con chi ha avuto paura di rischiare il cambiamento sono difficili, quasi impossibili.

La ragazza che lo ha fatto aspettare per ore, in attesa di prendere la metropolitana che porta da Berlino Est a Berlino Ovest e ha preferito restare dall’altra parte (un piccolo, ottuso, burocrate di partito le ha messo gli occhi addosso) è sempre nei suoi sogni.

Uno stato cuscinetto, la ex Jugoslavia di Tito, che rivendicava una posizione autonoma dai sovietici nei rapporti con il mondo libero – compensata da un ferreo sistema poliziesco interno – consente scambi, incontri saltuari, sotto il rigido controllo dei servizi segreti.

È molto pericoloso conservare il legame con la patria d’origine (disperatamente amata) e con la ragazza che, dice il musicista dopo uno degli incontri fugaci, «è la donna della mia vita».

Lei, dopo alcuni anni (lo scorrere del tempo è indicato con precisione sullo schermo), sposa un siciliano; il matrimonio le consente di attraversare la cortina di ferro e di raggiungere il musicista a Parigi; canta nel locale Eclipse, dove lui suona il pianoforte.

Sono canzoni che cercherò di risentire: Joanna Kulig, l’attrice che interpreta la parte di Zula, la ragazza del film, ha una splendida voce.

Ma Zula non riesce a inserirsi nel nuovo ambiente, è a disagio fra gli intellettuali decadenti, è gelosa della poetessa, ex amante del musicista, non le piacciono i suoi versi, non capisce le sue metafore, è abituata a un altro modo di esprimersi; nel mondo comunista non stava male, era una privilegiata: cantava, ballava; molti la cercavano e la elogiavano.

Faceva la spia, ma questa non era un’eccezione: nei paesi comunisti la gente era indotta a spiarsi a vicenda, ognuno aveva la possibilità di rovinare il vicino di casa che gli stava sullo stomaco.

Zula torna in Polonia.

Il disgraziato pianista la segue, si caccia in un imbroglio e finisce in un campo di detenzione e “rieducazione”; perde l’abilità delle dita che gli consentiva di fare la cosa più bella avuta in dono dalla vita: suonare il pianoforte.

Lei lo ritrova e usa il suo fascino per liberarlo dall’inferno dell’istituto di detenzione e rieducazione.

Cosicché, alla fine, dopo essersi lasciati e ripresi più volte (Le tourbillon de la vie, Jeanne Moreau) rimangono insieme, lui fortemente invecchiato, lei cantante in un gruppetto che intrattiene la gente, disgustata al punto da vomitare, per l’alcol che beve e la vita che ha scelto.

A proposito: quanto bevono questi polacchi (i personaggi del film), e quanto fumano!

Decidono di sposarsi a modo loro, con un rito intimo, personale, davanti a un’immagine di Cristo sul muro scrostato di una chiesa abbandonata, un’immagine di cui è rimasto poco più degli occhi; si siedono su una panca all’aperto a riflettere, si spostano da una parte dove «la visuale è migliore», il film finisce.

Prima dei titoli di coda, la dedica ai genitori del regista; così veniamo a sapere che l’autore del film ci ha raccontato la storia d’amore, turbolenta, intrecciata con gli avvenimenti della guerra fredda, dei suoi genitori.

Mi domando (nasce spontanea la domanda, diceva il mitico Lubrano): si può raccontare in un film la storia d’amore dei propri genitori, rappresentando anche i loro rapporti sessuali?

Evidentemente si può: il regista l’ha fatto.

Altra domanda: si può mettere in bocca all’attrice che interpreta la propria madre la seguente battuta, rivolta all’attore che interpreta il proprio padre: «l’altro mi ha scopata sei volte in una notte, non come te, artista polacco in esilio»? (Riporto la battuta come la ricordo, in modo approssimativo, ma il senso è quello).

Insomma: si può far pronunciare alla propria madre (nel film) una battuta cattiva riferita alla potenza sessuale del proprio padre (nel film)?

Evidentemente si può: il regista l’ha fatto.

Io sono all’antica, pieno di tabù (una volta si chiamavano pudore), complessato e inibito, geloso dei miei tabù (o del mio pudore): non riuscirei ad accostare in un discorso la parola sesso e la parola genitori (i miei); mi imbarazza addirittura avere messo le due parole nella stessa riga.

Pawel Pawlikowski, premio Oscar 2015 per Ida, evidentemente non condivide questi tabù.

Il film è bello, anche se gli manca qualcosa, non ho capito cosa.

Mi riferisco alla trama, non certo al colore, di cui non c’è bisogno; anzi, mi sembra che noi distinguiamo meglio le forme, le vediamo meglio, al cinema o in fotografia, se sono in bianco e nero.

Ma qui ritorna la fatica che uno della mia generazione, appassionato di fotografia, ha dovuto affrontare per accettare il passaggio dal bianco e nero al colore. Di questa fatica parlo nel commento al film Roma, di Alfonso Cuarón, su questo sito.

Fuori del cinema Odeon, a due passi: il Duomo, il Campanile di Giotto, il “mio bel San Giovanni”, dove riposare gli occhi, stupiti da tanta bellezza, passeggiando di sera nella città, intirizzita dal freddo di gennaio.