18 ottobre 2022 h 18.45

Cinema Flora Atelier Firenze – piazza Dalmazia, 2r

Temi

Neorealismo (vecchio e nuovo)

// Palazzina Laf // C’è ancora domani // Kafka a Teheran // Profeti // Gli orsi non esistono // Il male non esiste // Un eroe // Ladri di biciclette // Il vizio della speranza // Cosa dirà la gente

Religioni e/o superstizioni

// The Miracle Club // C’è ancora domani (il matrimonio cattolico) // Kafka a Teheran (Islam) // Rapito (Il Papa Re) // Benedetta (Cattolicesimo) // Holy Spider (Islam) // Profeti (Islam) // Chiara (Cattolicesimo) // Gli orsi non esistono (Islam) // Alla vita (Ebraismo ortodosso) // Il male non esiste (Islam) // Un eroe (Islam) // The Youngest (Ebraismo ortodosso) // Covered up (Ebraismo ortodosso) // Corpus Christi (Cattolicesimo) // Un divano a Tunisi (Islam e psicanalisi) // The dead don’t die (nel commento: fede e dubbio) // Mug Un’altra vita (Cattolicesimo polacco) // Il settimo sigillo (il silenzio di Dio) // L’apparizione (Cattolicesimo) // Cosa dirà la gente (Islam) // Io c’è (religione e denaro) // The Young Pope (Cattolicesimo) //

Il 13 settembre 2022 Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni, è stata arrestata dalla polizia religiosa a Teheran perché il velo lasciava scoperti i capelli o non lo indossava come pretendono gli ottusi sacerdoti e i loro picchiatori.

Picchiata, mandata in coma, è morta il 16 settembre.

In tanta tragedia una buona notizia: le donne, in particolare le giovani, si stanno ribellando.

La buona notizia è che molte ragazze si riuniscono, bruciano il simbolo dell’oppressione, l’hijab, si tagliano una ciocca di capelli in segno di protesta, manifestano contro l’ottuso regime dei mullah.

Il regime reagisce con crudeltà, ma qualcosa sta accadendo in Iran: speriamo che porti al disfacimento dell’assurda costruzione messa su da uomini terrorizzati dalle donne, da uomini che nascondono le loro perversioni dietro una religione.

Se non fossero affetti da precarie condizioni psichiche, da squilibri mentali non risolti, non s’impegnerebbero su questa storia dei capelli, che sarebbe ridicola, se non fosse tragica. Che cosa hanno di sbagliato i capelli delle donne perché sia così importante obbligarle a nasconderli?

I capi religiosi e i loro picchiatori sono feticisti dei capelli? Può darsi.

Vogliono togliere alle donne la libertà di mostrarsi, la libertà di scegliere il partner sessuale perché sono sicuri che non sarebbero scelti? Può darsi.

Temono di essere abbandonati dalla figura materna, se la mamma è libera, istruita e padrona del proprio corpo? È certo.

Questi vecchi mullah e i loro giovani picchiatori sono solo bambini impauriti, che picchiano con durezza perché hanno paura.

Se non facessero schifo farebbero pena.

La novità è che le donne non sono lasciate sole a protestare: molti uomini partecipano. La ribellione delle donne si allarga alla protesta per le condizioni di vita, sempre più difficili per tutti tranne per gli ottusi sacerdoti e per i loro picchiatori.

I politici servili giocano con le armi per garantirsi, con la bomba nucleare, la possibilità di ricattare il mondo e di distruggerlo prima di essere sconfitti. È il metodo Putin, sul quale ha chiesto il copyright: se non si fa come dico io, scasso tutto. Non gli riconoscono il diritto di autore perché c’è stato un altro, nella storia contemporanea, che l’ha applicato, prima di finire come spero finiscano tutti i dittatori e gli autocrati.

Vittime degli ottusi sacerdoti, oltre alle donne, sono gli artisti, in particolare i registi cinematografici.

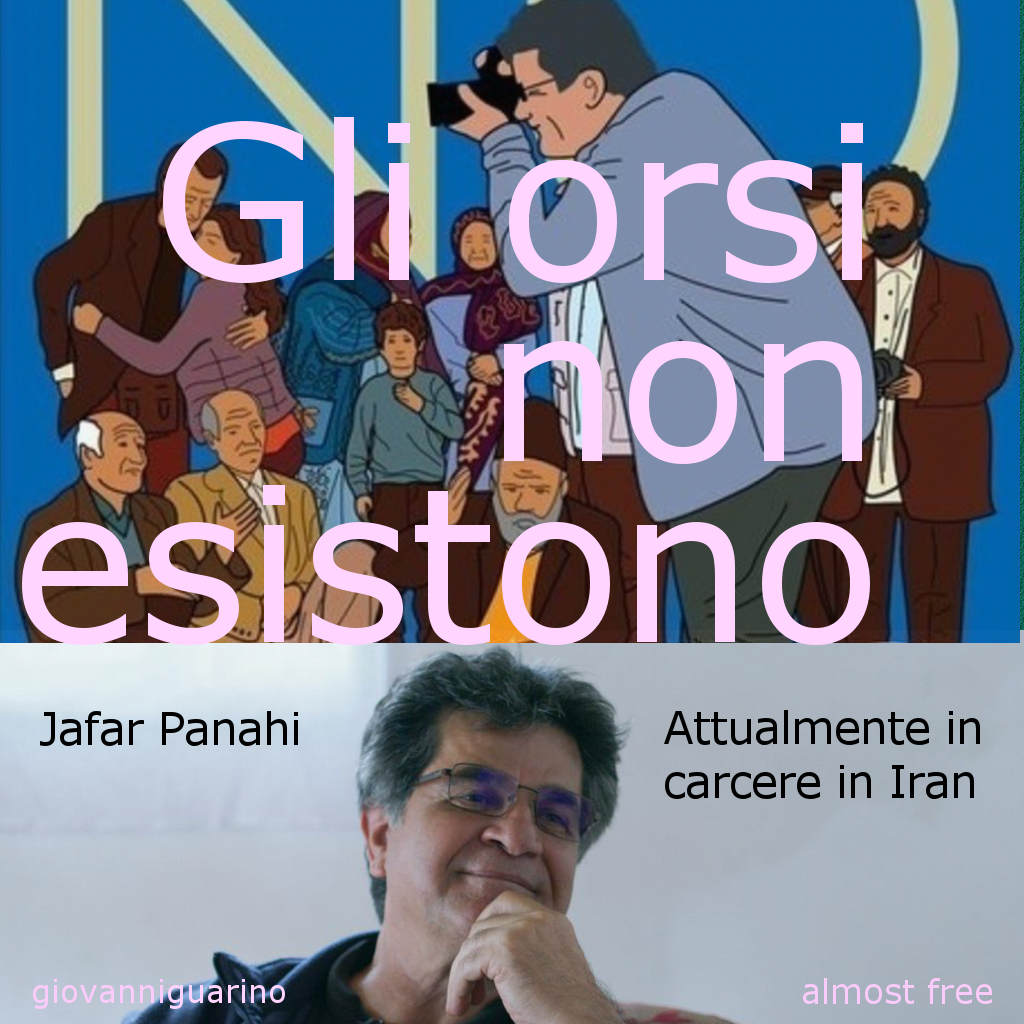

Nel 2010 Jafar Panahi fu condannato dai giudici, in un sistema che ignora la separazione dei poteri (base della democrazia), a non produrre, scrivere o girare film per venti anni; inoltre gli fu vietato rilasciare interviste o recarsi all’estero.

Naturalmente contravvenne alla imposizione di non lavorare, ma, purtroppo, non scappò dall’Iran. Nonostante i controlli a cui è stato sottoposto, in seguito ha realizzato film che hanno avuto riconoscimenti nei più importanti festival internazionali.

Per questo motivo ora è in carcere; non sappiamo che cosa gli possa accadere, che cosa gli stia accadendo in questo momento di repressione feroce.

È legittimo chiedersi come riescano, i registi controllati dal regime, ad aggirare i blocchi, a realizzare i film e a farli uscire dall’Iran.

C’è una vasta rete di dissidenti, di persone che non sopportano l’asservimento del proprio paese a una cricca di fanatici superstiziosi e ai loro picchiatori. Lavorano nell’ombra, in attesa di poter venire allo scoperto. Solo i più coraggiosi si espongono.

I film viaggiano su chiavette elettroniche USB che passano di mano in mano, su hard disk mimetizzati, nascosti tra i bagagli di collaboratori del regista che sono riusciti a non farsi individuare. Viaggiano via internet, nonostante il regime blocchi i collegamenti. Il diavolo fa le pentole, ma, per fortuna, non riesce sempre a fare i coperchi.

All’inizio di Gli orsi non esistono Jafar Panahi mostra come si può aggirare la censura, come si possono scavalcare i divieti.

Riprendendo un’idea che gira da molto tempo nel cinema, espressa in vari modi, presente in Otto e mezzo di Federico Fellini, ci fa vedere alcune scene del film che sta girando e le difficoltà che incontra per dirigere le riprese. Per Fellini le difficoltà erano dovute alla crisi di ispirazione di un regista che vive in una società evoluta e protesa verso la modernità. Per Panahi l’ispirazione c’è ed è forte, dettata dalla durezza e dall’arretratezza della realtà che lo circonda. Purtroppo in Iran vige una cattiva mescolanza, una discrasia, tra una società giovane, piena di curiosità e di energia, costretta nell’immobilismo, e l’evoluzione del mondo, in cui l’idea di libertà si diffonde, portata avanti dalla diffusione delle conoscenze, dalla globalizzazione.

Non solo le merci viaggiano da un paese all’altro, da un continente all’altro, con una velocità inimmaginabile in un passato recente, anche le idee.

Per molti di noi, tra i quali sono certamente la maggioranza degli ucraini, la libertà è più importante della sopravvivenza: la vita da schiavi non merita di essere vissuta.

Il damerino che disse «Mio nonno, durante il fascismo, ebbe un’infanzia felice» avrebbe dovuto aggiungere: «Felice, incosciente, un’infanzia che lo preparava alla vita del cane legato alla catena». Se fossi quel cane cercherei di strappare la catena, di mordere il padrone.

Nelle prime inquadrature, e più volte nel corso del film, il regista ci mostra come si riesce a girare le scene in condizioni quasi impossibili.

La troupe si trova in Turchia, poco oltre il confine con l’Iran; Panahi si porta in un villaggio, in Iran, vicino al confine. Dal villaggio segue le riprese su un computer portatile, collegato via internet, e dà le indicazioni all’aiuto regista, che è sul posto, ai tecnici, agli attori.

Il problema è la connessione: va e viene.

Non è l’unico problema.

Nel villaggio dove Panahi è venuto a vivere comandano gli uomini. Si vedono solo uomini entrare e uscire dalle case di pietra: uomini e una vecchia addetta alla cucina.

Le donne giovani, coperte dai veli, sono come oggetti trasparenti.

Gli uomini si scambiano visite, si occupano di affari, si incontrano, sempre mantenendo un atteggiamento cerimonioso e ipocrita.

«Ti offro un tè, spero che ti trovi bene, mio signore, scusa se ti disturbo», ma dietro alle frasi di rito aleggia una minaccia: «O fai come dico io, come diciamo noi capi del villaggio, o sono guai».

Non è solo la religione a determinare questa situazione di oppressione tenuta in sordina ma ben evidente, non è solo il regime degli ottusi sacerdoti. È principalmente la tradizione arcaica che regola la vita nel villaggio. Gli ottusi sacerdoti fondano il loro potere su una interpretazione del Corano – su cui detengono l’esclusiva – e sulla tradizione.

Agendo su questo doppio binario si assicurano l’appoggio degli uomini, soprattutto dei più ottusi, e di quelli che, come loro, sono affetti da gravi turbe psichiche non risolte.

I sacerdoti sfruttano e rinforzano la tradizione.

Nei villaggi sperduti nulla è cambiato, da secoli. La tradizione, rinforzata dal regime negli ultimi decenni, non si è potuta evolvere; la società non è riuscita a superarla. In mancanza di scuole e di libertà le regole di convivenza sono rimaste le stesse di tempi remoti.

Il destino della donna è deciso alla nascita, tramite l’affidamento del cordone ombelicale della neonata alla famiglia (al padre) del maschio che la prenderà in moglie.

Tutto è deciso dal padre; se capita che la ragazza, una volta divenuta adolescente, si innamori di un altro uomo, di uno studente che è dovuto fuggire da Teheran perché implicato nei movimenti che si oppongono al regime, questa è una tragedia, un affronto per il promesso sposo. La ragazza è proprietà sua, gli è stata promessa alla nascita e non può sottrarsi al destino deciso dalla tradizione. Se ci prova sono guai, per lei e per il suo innamorato.

Panahi scatta fotografie del villaggio e dei suoi abitanti. È il suo lavoro di regista, la sua vocazione di osservatore attento dei luoghi e dei costumi.

Tra le fotografie, casualmente, ce n’è una che dimostra il legame nascosto della sfortunata ragazza, promessa sposa alla nascita e innamorata di un altro.

I capi del villaggio, lo sceriffo e gli altri vecchi che certamente tengono segregate in casa le “mogli” consentite dalla legge e dal Corano, pretendono che il regista consegni la prova del comportamento dei due ragazzi, per punirli. Jafar Panahi non se la può cavare cancellando la fotografia e affermando che non esiste.

I contrasti montano fino a una conclusione sanguinosa.

Nello stesso tempo si svolge il dramma raccontato dal regista nel film che sta girando, con l’aiuto dei suoi collaboratori, nella città turca poco oltre il confine.

Due personaggi, rifugiati in Turchia dopo essere stati imprigionati e torturati in Iran, sono alla ricerca di un passaporto falso che consenta loro di scappare in Europa, di raggiungere la libertà. La donna non vuole partire da sola, non vuole abbandonare il suo uomo che ha bisogno di lei.

Gli attori sembrano presi dalla strada per interpretare se stessi, come nella tradizione del neorealismo italiano, molto apprezzato dal regista.

Il dramma vero degli attori, sovrapposto al dramma raccontato nel film, finisce in tragedia.

In questa situazione asfissiante di oppressione esercitata dalla religione, dalla tradizione, dai capi villaggio, dai sacerdoti e dai loro picchiatori, gli unici liberi sono i contrabbandieri che sfrecciano nelle macchine potenti, sono armati e hanno il controllo dei traffici sul confine: merci, armi, passaporti rubati e contraffatti.

Le eroiche ragazze che manifestano non hanno armi per difendersi dalle violenze, per organizzarsi e avviare un movimento che porti alla caduta del regime.

Solo una cosa non capisco: nel film Jafar Panahi ha l’occasione di trovarsi sul confine tra Iran e Turchia. Attraversando quel confine potrebbe dirigere personalmente il film e fare un passo verso il mondo libero, perché andare via dalla Turchia è più facile che fuggire dall’Iran.

Non capisco l’esitazione di Panahi, il sentimento che lo spinge a fermarsi prima del confine, prima della fuga verso la libertà, a tornare indietro, a restare in quella terra martoriata e oppressiva.

Il film lascia l’amaro in bocca, un senso di disagio e di pena.

Non ci sono orsi in agguato lungo la strada; le sagome servono a impaurire la gente e a renderla incapace di ribellarsi. Gli orsi non esistono, sono un’invenzione utilizzata per opprimere. Capìta la metafora?